Chemie-Nobelpreis 2025

Porös und preiswürdig: Wie MOFs die Welt verändern

Am achten Oktober 2025 hob die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften drei Forscher in den Wissenschafts-Olymp: Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar M. Yaghi erhielten den Chemie-Nobelpreis für ihre Forschung an metallorganischen Gerüstverbindungen – kurz MOFs (metal organic frameworks). Diese vielseitigen Konstruktionen werden oft vereinfacht als Molekül-Schwämme beschrieben, weil sie sich durch ihre poröse Struktur auszeichnen, in der sie zum Beispiel Gasmoleküle oder andere Stoffe aufnehmen können. Durch diese Funktion bergen MOFs enormes Anwendungspotenzial und könnten einige der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit lösen.

Zauberhafte Kapazität für Gastmoleküle

Metallorganische Gerüstverbindungen bestehen aus Metallionen, die durch organische Moleküle miteinander verbunden werden. So entsteht ein regelmäßiges Gerüst mit Hohlräumen, die viel Platz bieten, um andere Moleküle aufzunehmen. „Ein bisschen wie Hermines Handtasche aus Harry Potter – es passt mehr rein, als man denkt“, vergleicht Prof. Heiner Linke, Mitglied des Nobelkomitees.

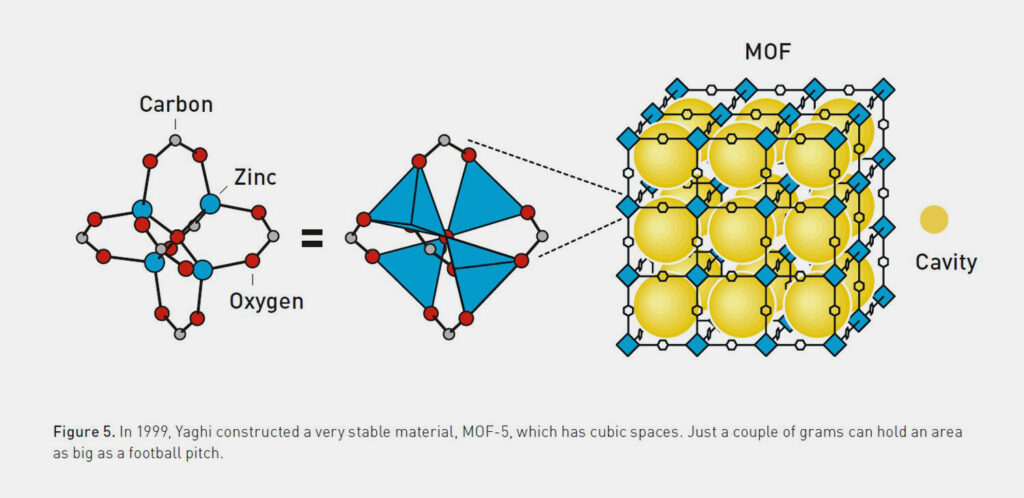

Diese Analogie aus der Welt der Zauberei kommt der Realität recht nah: Schon in dem kleinen Volumen eines Zuckerwürfels kann ein MOF die Oberflächengröße eines Fußballfelds bieten. Die Hohlräume der Gerüstverbindungen lassen sich dabei gezielt anpassen, indem die metallischen und organischen Präkursoren entsprechend ausgewählt werden. Je nach Kombination der Bausteine können MOFs bestimmte Stoffe aufnehmen und speichern.

Von der Holzkugel zur Nobelpreis-Entdeckung

Die Entwicklungsgeschichte der MOFs begann 1974 mit einer alltäglichen Vorlesungsvorbereitung. Robson unterrichtete an der University of Melbourne und wollte Molekülmodelle für seine Studenten bauen. Beim Zusammensetzen der Moleküle aus Stäben und Holzkugeln wurde ihm bewusst, wie viel Information allein in der Anordnung der Bohrlöcher steckte – Bindungswinkel und Anzahl der Bindungen bestimmen letztlich Form und Struktur der Moleküle. Das brachte den Forscher auf eine Idee: Könnte man solche Bindungseigenschaften auch nutzen, um ganze Moleküle statt nur Atome miteinander zu verknüpfen?

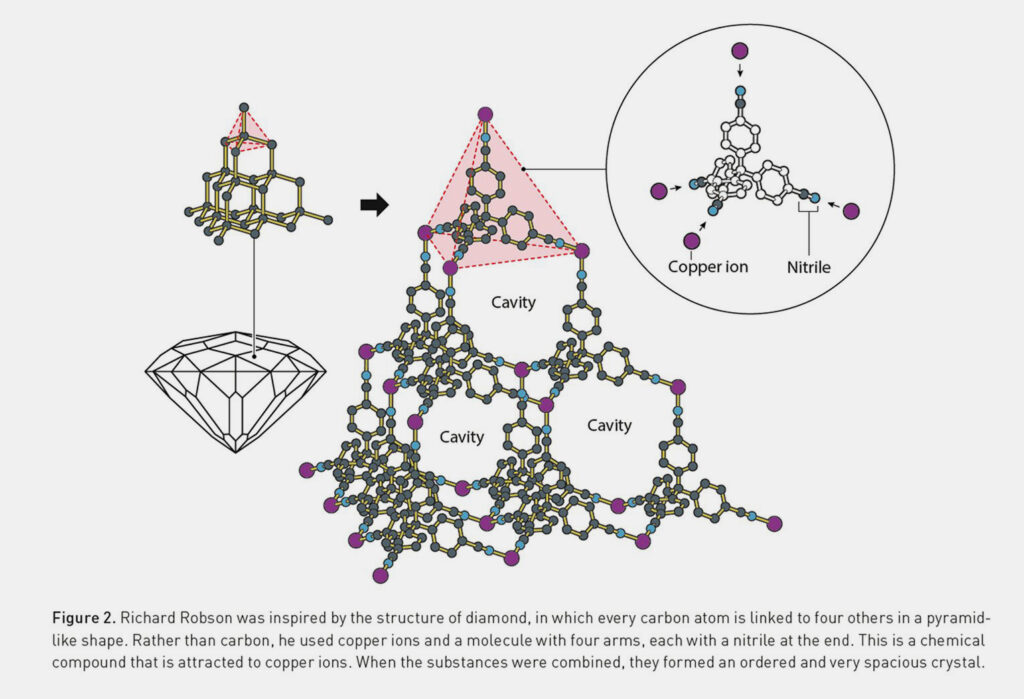

Mehr als ein Jahrzehnt verging, bevor Robson seine Idee umsetzte. 1989 kombinierte er positiv geladene Kupferionen mit einem vierarmigen Molekül. Dabei entstanden nicht etwa chaotische Strukturen, sondern ein geordnetes molekulares Gitter, vergleichbar mit der regelmäßigen kristallinen Struktur von Kohlenstoffatomen in einem Diamanten. Doch während letzterer sehr kompakt ist, enthielt Robsons Verbindung eine Vielzahl großer Hohlräume. Damit war der Grundstein für die MOF-Chemie gelegt.

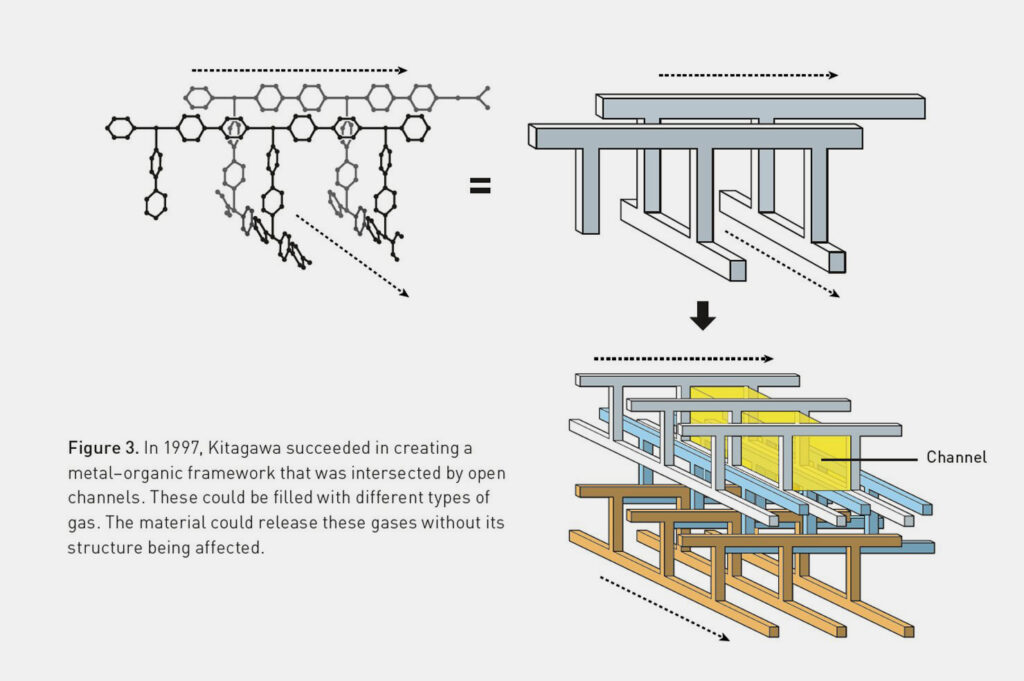

Ein entscheidender Schritt auf dem Gebiet der metallorganischen Gerüstverbindungen gelang 1997 Kitagawa und seinem Forschungsteam. Sie schufen stabile, dreidimensionale MOFs, die von offenen Kanälen durchzogen waren. In Experimenten zeigten die Wissenschaftler, dass die Hohlräume der Verbindungen mit Gasen gefüllt werden konnten. So ließ sich Methan, Stickstoff und Sauerstoff absorbieren und freisetzen, ohne dass sich die Form des MOF-Kristallgitters veränderte.

Einen weiteren Fortschritt brachte Yaghi mit seiner Forschung. Er synthetisierte 1999 mit „MOF-5“ ein außergewöhnlich adsorptionsfähiges und stabiles Material. Die hochporöse Verbindung stellte sich als äußerst robust heraus und ließ sich etwa auf 300 °C erhitzen, ohne zu kollabieren. Das eigentlich bemerkenswerte war jedoch die gewaltige spezifische Oberfläche der neuen Verbindung: Schon ein paar Gramm MOF-5 bieten eine Fläche so groß wie ein Fußballfeld. Damit kann es mehr Gas adsorbieren als typischerweise eingesetzte Zeolith-Materialien.

Yaghi erforschte auch die retikuläre Synthese der Verbindungen. Dadurch lassen sich mit wenig Aufwand aus einer bekannten Grundstruktur neue MOFs entwickeln. Es werden lediglich die organischen Verbindungsstücke ausgetauscht, während die Metallionen im Gitter unverändert bleiben. So entstehen strukturell verwandte MOFs mit unterschiedlichen Eigenschaften.

Wasser aus Wüstenluft ziehen, und weitere Anwendungsgebiete

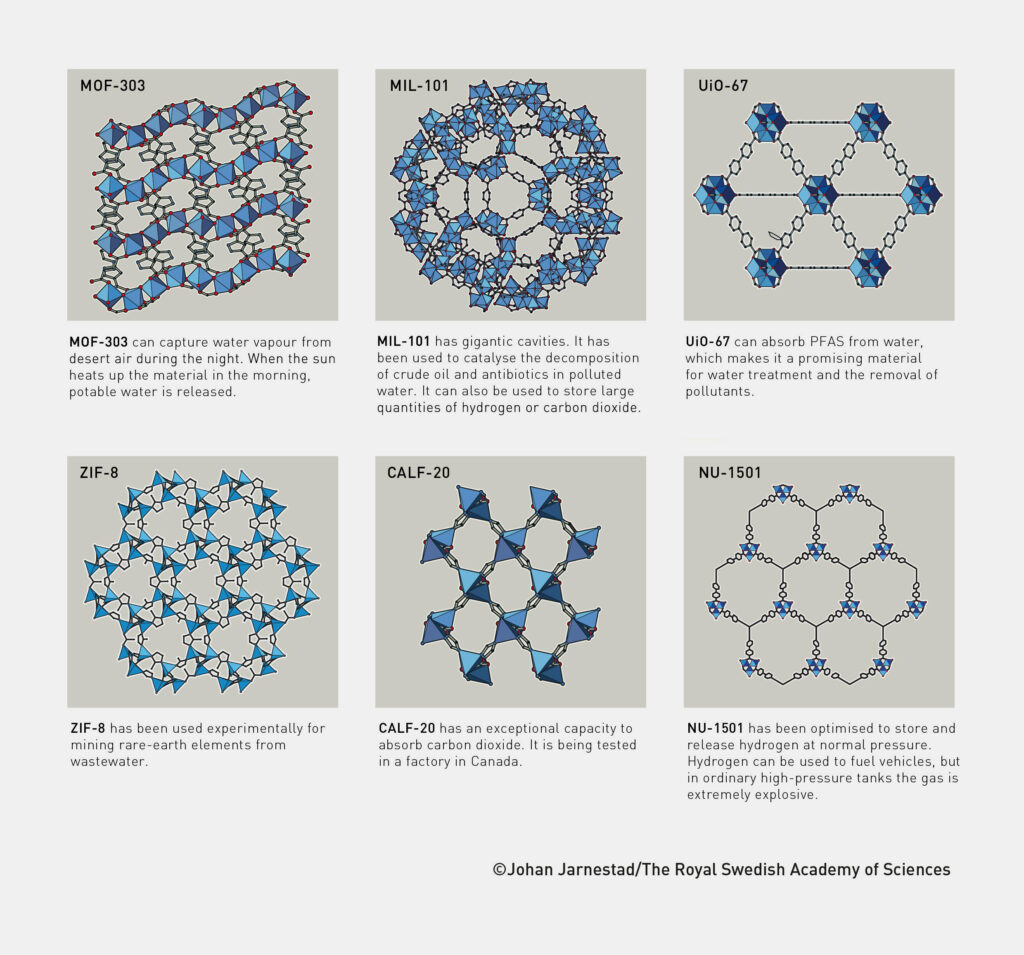

Heute existieren zehntausende verschiedener MOFs. Mit ihnen lassen sich Kohlendioxid aus der Luft oder Schadstoffe aus Wasser entfernen. Aber auch andere Anwendungsfälle werden erforscht, etwa Trinkwasser aus trockener Wüstenluft zu gewinnen. Yaghis Forschungsgruppe hat bereits gezeigt, wie das funktioniert: In der Wüste Arizonas fängt ihr MOF-303 nachts Wasserdampf aus der Luft ein. Wenn am Morgen die Sonne das Material erwärmt, wird das Wasser darin wieder freigesetzt und kann als Trinkwasser gewonnen werden.

Weitere Anwendungsbeispiele für MOFs:

- PFAS aus Wasser entfernen mit UiO-67

- Seltene Erden aus Abwasser gewinnen mit ZIF-8

- Kohlendioxid speichern mit CALF-20

- Wasserstoff bei Normaldruck speichern mit NU-1501

- Wasser aufreinigen (durch katalytische Zersetzung von Rohöl und Antibiotikarückständen) mit MIL-101

Ein neuer Baukasten für die Chemie

Mittlerweile sind MOFs aus dem reinen Forschungsstadium herausgetreten und viele Unternehmen investieren bereits in deren Massenproduktion und Vermarktung. So kommen etwa in der Elektroindustrie MOFs zum Einsatz, um einige der giftigen Gase zu binden, die bei der Herstellung von Halbleitern zum Einsatz kommen. Und da die Varianz von MOFs prinzipiell unbegrenzt ist, sind noch viele weitere Anwendungen in Zukunft denkbar. Durch die Entwicklung und Charakterisierung von metallorganischen Gerüstverbindungen haben Kitagawa, Robson und Yaghi eine neue Tür für Chemiker auf der ganzen Welt geöffnet und Möglichkeiten geschaffen, einige der größten Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Dies hat nun das Nobelpreis-Komitee gewürdigt.

Die drei Forscher teilen sich das Preisgeld von umgerechnet knapp einer Million Euro. Den höchst renommierten Titel Nobelpreisträger kann jeder der drei Forscher in vollem Maße für sich beanspruchen.

Der wissenschaftliche Background

MOFs basieren auf der Koordinationschemie zwischen Metallionen und organischen Verbindungsmolekülen, so genannten Linkern. Robson verwendete in seiner Pionierarbeit Cu⁺-Ionen mit 4′,4″,4‴,4⁗-Tetracyanotetraphenylmethan als tetrahedralen Linker, wodurch eine diamantähnliche Gerüststruktur mit großen Hohlräumen entstand.

Yaghi ergänzte die MOF-Chemie um das Konzept der sekundären Baueinheiten (SBU, secondary building unit), inspiriert durch die Zeolith-Chemie. Sein MOF-5 basiert auf Zn₄O-Carboxylat-Clustern als SBUs, die mit 1,4-Benzoldicarboxylat zu einer hochstabilen Struktur verknüpft werden. MOF-5 erreicht Porenvolumen von 0,6 cm³/ml und Langmuir-Oberflächen von 2900 m²/g, Zum Vergleich: Zeolithe haben typischerweise eine Oberfläche von mehreren hundert Quadratmetern pro Gramm. Neuere MOFs wie MOF-210 übertreffen diese Werte sogar noch deutlich und erreichen spezifische Oberflächen von über 10 000 m²/g (Langmuir).

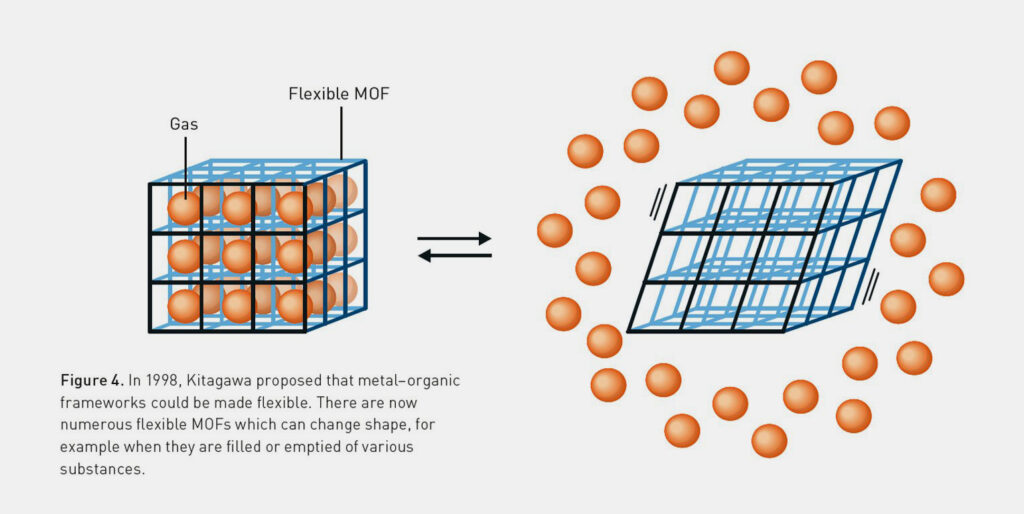

Kitagawa schließlich klassifizierte MOFs in drei Generationen: instabile (erste), stabile (zweite) und dynamische Strukturen (dritte Generation). Er synthetisierte ein Tongue-and-Groove-Framework aus Co2⁺, 4,4′-Bipyridin und Nitrat. Diese Verbindung ändert ihre Morphologie als Reaktion auf externe Stimuli wie Temperatur oder Druck.

Bilder: ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

Quellen:

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2025/popular-information

https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2025/press-release

The Nobel Committee for Chemistry: Metal-Organic Frameworks, Scientific Background to the Nobel Prize in Chemistry 2025, 8 October 2025 https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/advanced-chemistryprize2025.pdf