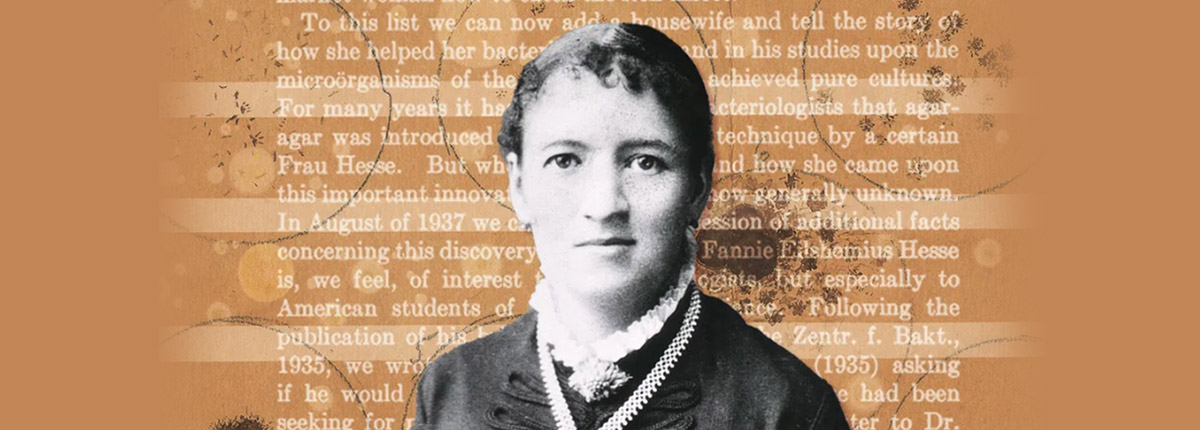

Die geheime Revolutionärin

Lina Hesse und die Erfindung der mikrobiologischen Agar-Kulturen.

Wer hätte gedacht, dass die wahre Geschichte über die Revolution der Mikrobiologie erst jetzt ans Licht kommt?

Wahrscheinlich nicht mal Fanny Angelina Hesse, die die entscheidende Idee hatte, ein einfaches Geliermittel aus der Küche für die Kultivierung von Mikroorganismen zu nutzen. Ihr Vorschlag im Jahr 1881, Agar als Alternative für Gelatine als Nährböden zu nutzen, half ihrem Mann Walther und Robert Koch bei der Erforschung von Krankheiten wie Tuberkulose. Obwohl Agar in der wissenschaftlichen Forschung unverzichtbar wurde, blieb Hesses Beitrag weitgehend ungewürdigt, da weder sie noch ihr Mann ihre Entdeckung offiziell dokumentierten.

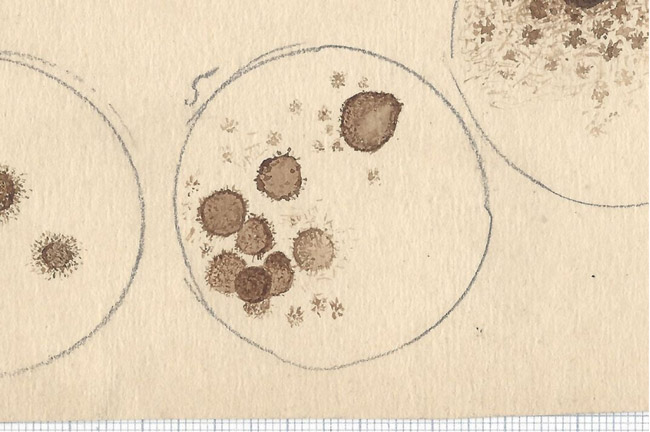

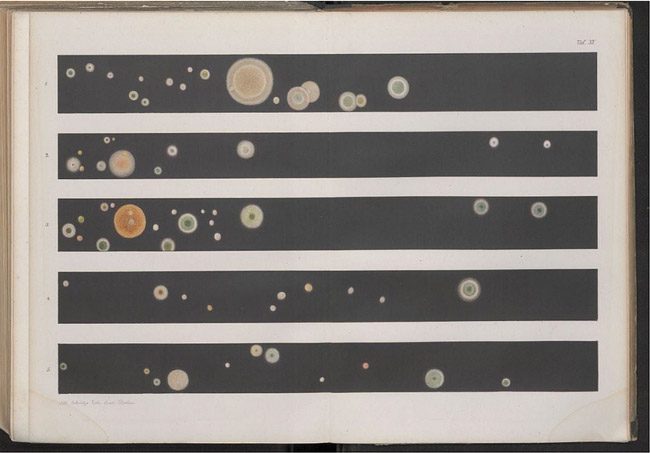

Bei der Untersuchung von Mikroorganismen in Laboratorien greifen Wissenschaftler häufig auf ein vielleicht überraschendes Medium zurück: Agar, eine gallertartige Substanz, die, wenn sie mit anderen Nährstoffen vermischt wird, das Wachstum von Bakterien und ähnlich kleinen Lebewesen fördert. Typischerweise werden die Bakterien dann in runden ‘Petrischalen’ in einem mit Agar versetzten Nährmedium kultiviert – mit dem Deckel nach unten, damit sich dort Schwitzwasser ansammeln kann.

Aber Agar hat diese Funktion nicht immer erfüllt. Vor dem späten 19. Jahrhundert wurde es vor allem als Zutat für Desserts und Suppen verwendet. Damals fehlte den Forschern eine Methode, um Mikroorganismen (auch Mikroben genannt) als Reinkulturen isoliert von anderen Arten zu züchten – ein entscheidender Schritt, um ein Heilmittel für die von diesen Organismen verursachten Krankheiten zu finden. Feste Substanzen wie Kartoffelscheiben und geronnenes Eiweiß hatten mehrere Nachteile, vor allem ihre starke Trübung. Gelatine bot zwar einige Vorteile, wurde aber leicht von Mikroben verzehrt und schmolz bei den hohen Temperaturen, die für die Kultivierung von Bakterien erforderlich sind. Durch die Zugabe von Agar zu einer nährstoffreichen Mischung wurden diese Probleme vermieden und ein transparentes Wachstumsmedium geschaffen, das von den Bakterien nicht abgebaut werden konnte.

Die Einführung von Agar in die Biowissenschaften geht auf einen heißen Sommertag im Jahr 1881 zurück, als Fanny Angelina Hesse, in der Familie Lina genannt, einen unerwarteten Ersatz für die Gelatine vorschlug, die ihr Mann Walther zur Untersuchung von Mikroben in der Luft verwendete. In einem Artikel aus dem Jahr 1939 heißt es: „Die unerträgliche Verflüssigung der Gelatine ruinierte viele der Experimente, und schließlich begann [Walther] nach neuen Verfestigungsmitteln zu suchen“. Lina wiederum schlug Agar vor, „den sie seit Jahren in ihrer Küche für die Zubereitung von Frucht- und Gemüsegelee verwendet hatte.“

Agar ist der Nährboden, auf dem Mikroben wachsen und ohne Mikroskop sichtbar werden. Diese winzigen Organismen wurden erstmals 1674 beobachtet, als der holländische Kaufmann und autodidaktische Wissenschaftler Antonie van Leeuwenhoek in einem von seinem Zahn abgekratzten Zahnbelag „kleine Tiere“ entdeckte. „Es gibt mehr lebende Tiere in der unreinen Materie in den Zähnen des eigenen Mundes als Menschen in einem ganzen Königreich“, erklärte er, nachdem er die Probe unter einem rudimentären Mikroskop betrachtet hatte. Doch Sehen ist nicht gleichbedeutend mit Verstehen. Bis in die frühen 1880er Jahre diskutierten Mediziner heftig darüber, ob Mikroben Krankheiten verursachen können oder ob sie nur Nebenprodukte von krankem Zellgewebe sind.

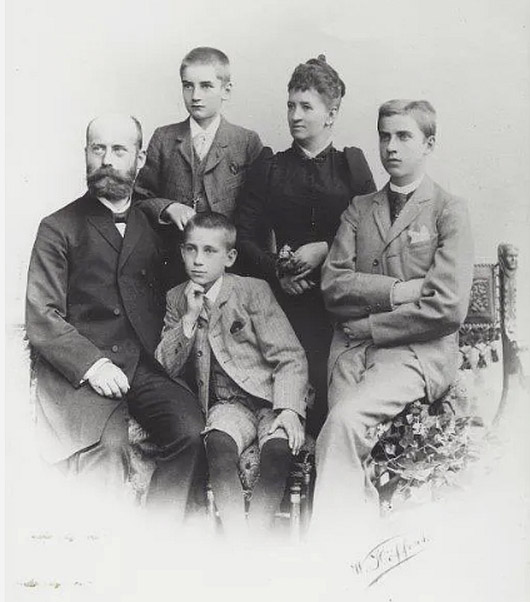

Laut Wolfgangs Biografie aus dem Jahr 1992 war Lina Walthers „wichtigste Unterstützerin bei vielen verschiedenen Projekten“, indem sie Zeichnungen von mikroskopischen Proben für die veröffentlichten Arbeiten ihres Mannes anfertigte und ihn im Labor unterstützte. Im Sommer 1881 war Walther, der versuchte, Mikroben in der Luft zu untersuchen, von der Gelatine frustriert, mit der die Glasröhren seines Labors beschichtet waren. „Eines Tages fragte [er] Lina, warum ihre Gelees und Puddings bei diesen Temperaturen fest blieben“, schrieb Wolfgang. „Sie erzählte ihm von Agar-Agar.“ Agar war bei hohen Temperaturen stabil, zersetzungsresistent und ließ sich leicht sterilisieren und über längere Zeiträume aufbewahren. So konnten Langzeitkulturen angelegt werden, in denen sich Mikroben unter kontrollierten Bedingungen vermehren konnten, was ihre Analyse erleichterte.

Walther Hesse schickte einen Brief mit den Einzelheiten seiner Entdeckung an Robert Koch, der versuchte, die Ursache der Tuberkulose zu ermitteln, einer Infektionskrankheit, an der damals etwa jeder siebte Infizierte in Deutschland starb. Am 24. März 1882 hielt Koch einen vielbeachteten Vortrag, in dem er nachwies, dass die Tuberkulose durch ein Bakterium verursacht wird, und ebnete damit den Weg für eine bessere Diagnose und Behandlung der Krankheit.

In populären Darstellungen der Geschichte der Mikrobiologie wird Koch manchmal die erste Verwendung von Agar in Laboratorien zugeschrieben. Auf der Nobelpreis-Website heißt es beispielsweise, der Wissenschaftler habe „neue Methoden … zur Kultivierung reiner Bakterienkulturen auf festen Nährböden wie Kartoffeln und Agar erfunden“. In seinem Vortrag von 1882 erwähnte Koch die Rolle von Agar bei der Entdeckung von Mycobacterium tuberculosis, versäumte es aber, den Beitrag der Hesses zu seiner Forschung zu würdigen. Das Ehepaar Hesse selbst hat nie einen Bericht über Agar geschrieben, was erklären könnte, warum ihre Namen heute praktisch unbekannt sind. „In der Familie Hesse wurde dieser Beitrag zur Bakteriologie kaum je erwähnt“, schreibt Wolfgang. „Lina hat nie darüber gesprochen, wahrscheinlich weil sie ein sehr bescheidener Mensch war.“

Obwohl Koch die Anwendungen von Agar bekannt machte, erkannte er nicht sofort dessen Überlegenheit als mikrobielles Wachstumsmedium. Jahrelang diskutierten Wissenschaftler (einschließlich Walther) über die Vorzüge von Gelatine gegenüber Agar.

Lina Hesse wurde am 22. Juni 1850 als Fanny Angelina Eilshemius in New York geboren. Ihr Vater war ein wohlhabender niederländischer Kaufmann, der als junger Mann in die Vereinigten Staaten einwanderte, während ihre Mutter, eine Cousine des Schweizer Malers Louis Léopold Robert, in Lugano geboren wurde.

Linas Eltern heirateten 1849 und bekamen zehn Kinder, von denen fünf das Erwachsenenalter überlebten. Lina war das älteste der Geschwister. Der künstlerische Geist lag in der Familie: Sie trat in die Fußstapfen ihres Cousins zweiten Grades, der wissenschaftliche Illustrationen anfertigte, und ihr Bruder Louis Michel Eilshemius hatte Erfolg als Maler in New York City.

Obwohl die Familie in den USA lebte, hatte sie starke Bindungen zu Europa. Nach den Wirren des Bürgerkriegs besuchten wohlhabende Amerikaner in den Sommermonaten häufig Europa, wobei sich Deutschland – insbesondere die Stadt Dresden, die manchmal auch als „Elbflorenz“ bezeichnet wird – als beliebtes Reiseziel herausstellte. Im September 1865, im Alter von 15 Jahren, wurde Lina auf ein Mädchenpensionat in Neuchâtel in der Schweiz geschickt, um Französisch, Hauswirtschaft und Anstand zu lernen, wie es für junge Elitefrauen der damaligen Zeit üblich war.

Zu Hause in den USA kannte die Familie den deutschen Arzt Richard Hesse, der nach Brooklyn gezogen war, um dort als Arzt zu praktizieren. Richard Hesse machte die Eilshemiuses mit seinem in Dresden lebenden Bruder Walther bekannt, der im Winter 1872 und 1873 als Arzt auf einem deutschen Schiff auf der Reise von und nach New York tätig gewesen war.

Nachdem sie sich in New York kennengelernt hatten, trafen sich Walther und Lina in Dresden wieder. Das Paar heiratete 1874 in Genf und ließ sich dann im deutschen Bundesland Sachsen nieder. Ein gemeinsames Anliegen verband das Duo: der Wunsch, die unsichtbaren Kräfte zu verstehen, die den Menschen krank machen.

Als Kreisarzt in der Stadt Schwarzenberg in der Nähe von Dresden untersuchte Walther die rätselhafte Lungenkrankheit, unter der die Arbeiter in den nahe gelegenen Silber-, Kobalt- und Uraninitminen litten. Zwei Jahrzehnte vor der Entdeckung des Radiums durch Marie Curie im Jahr 1898 waren die Radioaktivität und ihre schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit noch kaum bekannt. Stattdessen konzentrierte Walther seine Aufmerksamkeit auf Hygiene und Schmutzpartikel in der Luft.

Um seine Forschung voranzutreiben, studierte Walther 1878 und 1879 bei dem Hygieniker Max von Pettenkofer in München. Anschließend arbeitete er bei dem Berliner Bakteriologen Robert Koch, der ihn in den frühen 1880er Jahren bei der Erforschung von Mikroben beriet. Es war dieses letzte, langanhaltende medizinische Interesse Walthers, das die Kraft von Agar – und Linas Einsicht – voll zur Geltung brachte.

„Berlin war in den 1880er Jahren das Mekka der medizinischen Forschung“, sagt Benjamin Kuntz, Direktor des Museums am Robert Koch-Institut. „Als Walther in sein Labor kam, war Koch ein unbekannter Arzt, der sich gerade als junger Wissenschaftler niedergelassen hatte. Das Haus, in dem Koch und Walther arbeiteten, steht noch immer.“

Lina Hesse starb im Dezember 1934, 23 Jahre nach ihrem Mann, der im Juli 1911 gestorben war.

Quelle: