Tintenfisch mit Taschenlampe

Heutzutage ist es bekanntes Wissen: Tiere und Pflanzen bilden Lebensgemeinschaften mit Bakterien, Archaeen und auch eukaryotischen Mikroorganismen. Biofilm, Knöllchenbakterien, Mikrobiom – diese Begriffe sind uns nicht neu.

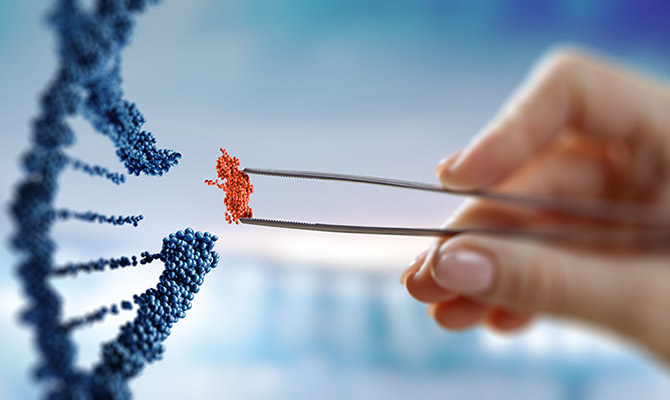

Nicht ganz so bekannt aber ist, dass solche ökologischen Interaktionen in der Geschichte der Erde essenziell waren für die Entwicklung des Lebens, wie wir es kennen. Denn erst durch die Aufnahme von Einzellern vor rund ein bis zwei Milliarden Jahren entstanden eukaryotische Zellen mit Mitochondrien und photosynthetische Pflanzen mit Plastiden.

Heute sind Symbiosen höherer Lebewesen mit Mikroorganismen allgegenwärtig. Die Liste der beschriebenen Symbiosen ist schier endlos – und wird beständig länger. „Wir stehen noch am Anfang und haben kaum die Oberfläche der enormen Vielfalt symbiotischer Systeme angekratzt, die die Biosphäre antreiben”, schrieb Margaret McFall-Ngai vom kalifornischen CalTech-Institut [1]. Die Forscherin wurde bekannt durch ihre Studien über die Lebensgemeinschaft des hawaiianischen Zwergtintenfisches Euprymna scolopes und marinen Vibrio fischeri Bakterien [2]. An dieser Lebensgemeinschaft, die sich auch im Labor etablieren lässt, kann man untersuchen, wie ein Umwelt-Bakterium eine für beide Seiten nützliche, extrazelluläre Besiedelung eines tierischen Wirts etabliert und wie der Wirt damit umgeht.

Wie E. scolopes seine Untermieter zum Leuchten bringt

Der kleine nachtaktive Tintenfisch lebt im flachen Wasser des pazifischen Ozeans in der Nähe von Seegraswiesen. In einem speziellen Lichtorgan beherbergt er die Symbionten. Seine mikrobiellen Partner wählt der Zwergtintenfisch dabei sehr spezifisch aus: Er akzeptiert keine anderen Bakterien als die zur Biolumineszenz fähigen V. fischeri.

Um die Bakterien zum Leuchten anzuregen, synthetisiert der Wirt mit Beginn der Dämmerung Chitin im Lichtorgan. Dies bewirkt eine Versäuerung des Gewebes, was den Sauerstoffgehalt ansteigen lässt und so die Entstehung von Biolumineszenz begünstigt [3]. Durch die spezielle Anatomie des Lichtorgans leuchten die Bakterien wie eine Taschenlampe nach unten Richtung Meeresgrund und verhindern, dass der Tintenfisch im hellen Mond- oder Sternenlicht einen verräterischen Schatten wirft. Diese Camouflage schützt das Tier davor, auf seinen nächtlichen Beutezügen im seichten Wasser selbst Opfer von Fressfeinden zu werden. In dunkleren Nächten, in denen der Lichtkegel ihn eher verraten als schützen würde, kann der Tintenfisch sein Lichtorgan verschließen und somit „das Licht abschalten”.

Die Bakterien wiederum profitieren von der Untermiete durch den Schutz und durch die Versorgung mit Nährstoffen in der Tintenfischtasche. Eine wunderschöne mutualistische Symbiose zu beidseitigem Nutzen zweier sehr ungleichen Partner.

Täglicher Hausputz

Tagsüber verbirgt sich der Kopffüßler im Sand. Dann braucht er seine Untermieter nicht, also schmeißt er bis zu 95 % der Mikroben gegen Ende der Nacht aus seinem Lichtorgan raus. Vielleicht stören sie ihn auch, hätten längerfristig eine schädliche Wirkung oder sind nach der Arbeit erschöpft – die genauen Gründe für diese Hygienemaßnahme kennen die Forschenden noch nicht. Die wenigen verbliebenen Bakterien vermehren sich im Laufe des Tages, sodass sie am nächsten Abend wieder leuchten können. Dieser oszillierende Tag- und Nacht-Rhythmus spiegelt sich auch in der Expression verschiedener Gene beider Partner wider.

Ein sehr wählerischer kleiner Tintenfisch …

Anders als beispielsweise Blattläuse geben die Zwergtintenfische E. scolopes ihre Symbionten aber nicht an ihre Nachkommen weiter. Jede neue Generation muss sich die richtigen Bakterien selbst beschaffen. Das geht fix: Innerhalb weniger Stunden nach dem Schlüpfen sammeln die Jungtiere aus dem Meerwasser ihre bakteriellen Untermieter ein.

Die Mechanismen dieses Prozesses müssen hochselektiv sein, denn der Anteil von V. fischeri am gesamten bakteriellen Phytoplankton liegt bei nur 0,1 %. Was man bisher weiß: Die Kommunikation zwischen Wirt und Symbiont umfasst sowohl eine Interaktion der Oberfläche von V. fischeri mit Zellen des Tintenfisches wie auch die Aufnahme von bakteriellen Molekülen in die Wirtszellen. Zilien und ein spezieller Schleim auf dem Epithel am Eingang der Lichtorgane sind ebenfalls für die Selektion nötig.

Chemotaktisch geleitet gelangen die „richtigen” Bakterien dann tiefer in das Lichtorgan. Im Detail verstehen die Forschenden den Auswahlprozess allerdings noch nicht. „Wir wissen, dass das angeborene Immunsystem [von E. scolopes] einen Teil des Prozesses steuert. Wie viel davon durch andere, unbekannte Aktivitäten gesteuert wird, die eine Art Erkennungsgedächtnis beinhalten, muss noch ermittelt werden. Die Prozesse, die die Ansiedlung und das Fortbestehen dieser Assoziation steuern, können jedoch unmöglich als unspezifisch angesehen werden”, ist sich McFall-Ngai sicher [1].

Die ganze Geschichte um E. scolopes und V. fischeri, erzählt von Margaret McFall-Ngai (englisch):

Weitere spannende Geschichten und Fakten aus der Forschung zu Symbiosen finden Sie in unserem Magazin carl 03

Quellen:

[1] M. McFall-Ngai 2024, PLoS Biology, doi 10.1371/journal.pbio.3002571

[2] M. McFall-Ngai 2014, PLoS Biology, doi 10.1371/journal-pbio.1001783

[3] J. Schwartzman et al. 2014, PNAS doi 10.1073/pnas.1418580112

Wir empfehlen folgende Übersichtsartikel:

S. Nyholm und M. McFall-Ngai 2021, Nat Rev Microbiol. doi 10.1038/s41579-021-00567-y

K. Visick, E. Stabb und E. Ruby 2021, Nat Rev Microbiol. doi 10.1038/s41579-021-00557-0